影音电子产品中的幸存者偏差

在音响圈流传着一种经典论调:"能经受数十年考验的设备,必然优于现代产品"。这其实是“幸存者偏差”的典型思维——人们认为一台仍能正常工作的老式功放、扬声器或显像管电视,必定拥有超越当代产品的品质。

然而事实截然不同:幸存仅代表没被淘汰,而非品质更高。就像坊间常说的"过去的产品更耐用",本质上也是认知偏差的产物。

黄金时代的幻觉

我们常听到这样的对比:"70年代复古功放秒杀现代产品!"或"显像管电视的动态效果碾压OLED"。这些论断看似合理,实则经不起推敲。比如有人声称"70年代的35瓦功率与如今的100瓦截然不同",但瓦特的物理定义从未改变。真相很简单:70年代的家庭根本用不到35瓦功率,而今天的用户实际需求可能更低。

以我使用的92分贝效率扬声器为例,在2-3米听音距离下,安桥TX-NR7100功放的100瓦功率长期处于"大材小用"状态。现代扬声器通过计算机辅助设计(CAD)大幅提升效率,用户实际所需功率往往低于35瓦。

复古设备的真实面貌

不可否认,部分经典音响确实品质出色。那些历经40年岁月的高端功放,至今仍能展现动人音色。但这是否代表它们优于现代设备?答案显然是否定的。

"复古"的定义本就充满主观色彩:有人钟情80-90年代棱角分明的黑色机身,有人偏爱70年代金属木质混搭的设计,还有人将前者贬称为"黑色塑料垃圾"。当不同人群对"经典"各执一词时,所谓"复古优越论"已不攻自破。

技术进步的真实维度

现代音频设备在多个维度实现跨越式发展:

- 放大器效率:D类功放的功率转换效率(可达90%以上)远超传统A/B类设计

- 失真控制:THD+N(总谐波失真加噪声)指标普遍优于0.01%

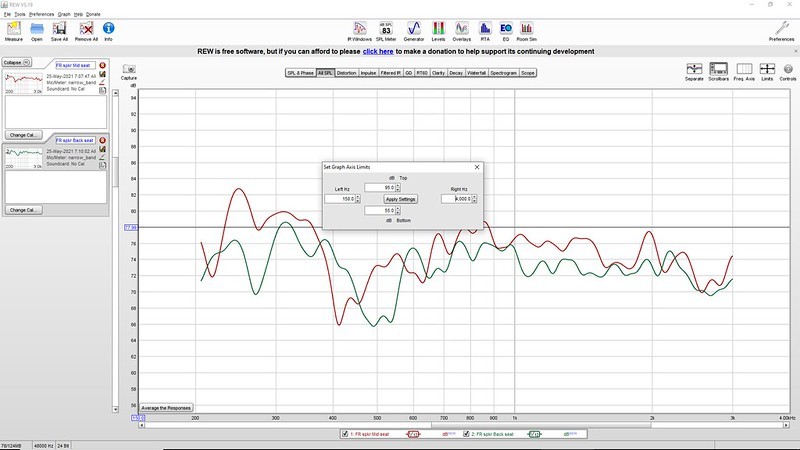

- 智能调校:数字信号处理(DSP)支持自动房间声学校正

- 材料革新:钕磁体、复合振膜等新材料提升扬声器性能

以马兰士70年代功放为例,幸存者理论往往让人忽略同期数以万计的故障设备——那些晶体管烧毁、触点氧化、电容漏液的机器,早已湮灭在垃圾填埋场中。我经手的多台AV功放里,既有2年即故障的个案,也有持续工作15年的案例,这恰恰说明个体幸存无法推导出整体品质。

测试数据不会说谎

音响发烧圈常常弥漫着怀旧情绪,但客观测量数据揭示真相:

- 频率响应:现代设备±1dB误差范围已成标配

- 底噪水平:-110dB以下的信噪比司空见惯

- 功率储备:100W@8Ω同时保持0.05%失真度

老设备特有的"温暖音染",本质是技术局限导致的失真。就像电子管功放通过更换胆管改变音色,这种"可玩性"恰是其精度不足的体现。

CRT显示器怀旧潮的思考

关于显像管电视的"动态优势论"同样值得商榷。虽然CRT确实没有输入延迟和动态模糊,但顶级型号也只能达到480p/1080i分辨率。现代4K OLED在清晰度、对比度(100万:1 vs 1000:1)、色域(接近100% DCI-P3)等硬指标上实现维度碾压。

疫情期间我曾系统性的体验复古影音设备,从VHS录像带到LD影碟,最终清醒认识到:这些载体在声画表现上已全面落后。那些CRT爱好者引以为傲的"画面感",实则是几何失真、汇聚误差、屏幕闪烁等技术缺陷的美化说辞。

幸存者偏差的运作机制

这种认知偏差源自两个关键因素:

1.幸存者滤镜:仅存留的优质个体扭曲整体认知

2. 人为干预:爱好者通过维修保养延长设备寿命

任天堂红白机(NES)的"质量神话"就是典型例证——人们只记得这台数百万台畅销的游戏主机,却选择性遗忘同期夭折的雅达利Jaguar、飞利浦CD-i等失败产品。

理性消费观

钟情复古设备无可厚非,但需清醒认知:

- 现代设备在性能、便利性、可靠性方面已实现代际超越

- 厂商深谙怀旧经济,通过"复古设计+现代内核"创造溢价

- 银色面板、机械旋钮等设计元素可能带来很高的溢价

所以,当你为70年代马兰士功放买单时,本质上是在为情怀买单。这如同选择机械键盘:咔嗒声带来的愉悦感值得尊重,但不必将其美化为技术优势。

最终结论:幸存者偏差其实是认知陷阱,科技进步更是客观事实。我们可以拥抱这种复古情怀,但别让怀旧蒙蔽理性判断。毕竟,真正的好设计经得起时间的考验——这既适用于过去,也能适用于未来。再过而很多年,现在的一些高品质设备,也会成为复古设备大军中的一员。