NAD C 379 立体声功放试用

C 379 是 NAD 最新的合并式功放,是整个经典系列的代表作,配备 D 类放大,并且可以通过 MDC 模块进行功能扩展。

NAD C 379 — 接口

在我们测试的这样样机中,NAD C 379 配备了一些数字输入端口,但不支持流媒体功能。不过它可以通过在后部插槽中安装 MDC2 BluOS-D 模块来添加这一功能。

这将允许其通过 Wi-Fi 或 LAN 连接网络,支持 Spotify Connect、Tidal Connect 以及 Apple AirPlay 2;能够播放 24 位 / 192kHz 的 PCM 文件;而根据厂家的说法,DSD 标准也将很快推出,可能还会支持 Roon。MDC2 的另一个优势,就是提供了 Dirac Live 声学校正(机器带的版本为 500 Hz以上有限带宽版)。

标配版本中,蓝牙流媒体功能支持 aptX HD 编码,此时设备可作为接收器工作(BluOS 模块还增加了发射功能,例如可以将信号发送到耳机)。数字输入端口包括两个光纤、两个同轴以及带有 eARC 的 HDMI。

模拟部分包括两个线路输入和一个唱机输入(MM),还有低电平输出端口——线路输出(立体声)和两个低音炮输出(带有 80 Hz 的交叉分频,我目前没有找到可以更改的调节选项)。

NAD C 379 — 显示屏

NAD C 379 属于经典系列,其外观融合了传统与现代设计风格,这体现在其配备的大尺寸彩色显示屏上,它是整体解决方案的一部分。它显示所选的信号源、音量水平,并提供扩展设置系统的访问权限,在安装 BluOS 后,还会显示正在播放的音乐信息。

大尺寸彩色显示屏在安装可选的 BluOS 扩展卡后将充分发挥更多功能……

它还将帮助用户在多层级的设置菜单中进行导航,这些菜单涵盖了不同类别的设置。

C 379 配备了真正的耳机输出端口,带有独立的放大电路。

在极简的按钮布局中,圆形“旋钮”扮演着重要角色。日常操作只需一个调节音量的旋钮(当然是电子的)以及一对依次切换信号源的按钮。耳机输出端口是一个 6.3 毫米的插孔。

现代功放理念以及对数字音源的强烈关注,使得 NAD C 379 在出厂模式下以这种方式处理所有信号——即使是模拟输入的信号也会被转换为数字形式进行处理。可以使用特殊的“纯直通”模式来改变这一点,但我们需要为每个端口单独设置(那些需要使用的端口)。

即使在基本版本中,C 379 也配备了数字输入和唱机输入端口。

数字输入端口比模拟输入端口更具优势。

带有 eARC 的 HDMI 在立体声功放中越来越常见。

对于每个模拟输入端口,包括唱机输入,都可以选择“纯直通”模式,绕过数字部分。

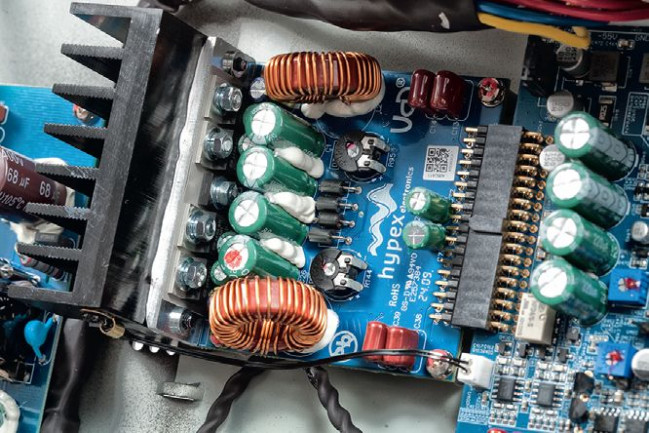

NAD 与荷兰公司 Hypex 合作已久,后者专注于功率输出模块(适用于低功耗电源)。在 C 379 中应用了 UcD102。即使与电源一起,它们所占空间也很小,因此在标准机身内仍有大量剩余空间;不过,部分空间可能会被 MCD 模块占据。

耳机输出端口配备了独立的放大电路,这当然比将其连接到主输出端(通过电压分配器)要好得多。

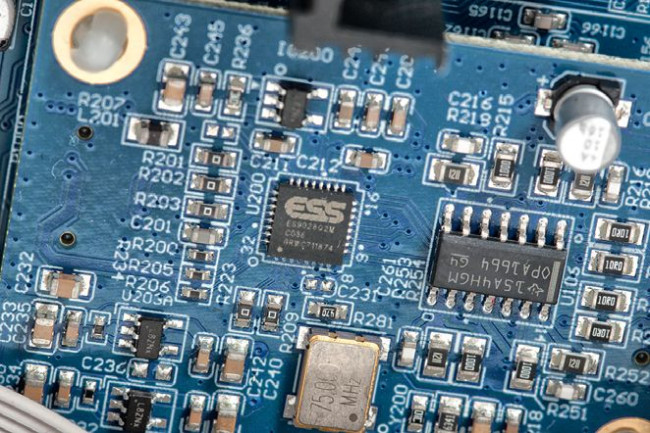

数字部分最重要的组件是 ESS ES9028 DAC。其 32 位分辨率和高达 384kHz 的频率绰绰有余(C 379 的限制是 24/192,这取决于输入端口以及可选 BluOS 卡的功能)。然而,我们可以利用其高达 129dB 的动态范围。

NAD 长期以来一直采用脉冲电路,用于功率输出和电源部分。

脉冲电路依然是和 Hypex 合作的。

自上次测试 NAD C 389已经过去了好几个月,因此当我打开 NAD C 379 时,很难避免基于与之前的C398进行比较。然而,由于没有进行直接的对比,很难得出更准确的结论。

两款型号的整体特性相近,这在本质上是显而易见的,因为它们的结构非常相似。C 379 稍低的功率可能会让人觉得它的声音会更轻、在某种程度上更弱……但我其实没有发现这种趋势。

与竞品相比,NAD 再次以其强劲的低频和自然的中频纯净度令人印象深刻。我不会再像以前那样详细描述这些听感,但无论如何我必须说:低频是动态的、自由的、准确的,下潜很深,这非常明显,并且不会以牺牲控制力为代价;它在某种程度上甚至很轻盈——反应灵敏、富有变化,在任何情况下都自信满满。

此外,它的表现力并不生硬,也不单调,能够“自然流动”,而且大多数声音都带有一点自然的柔和感。

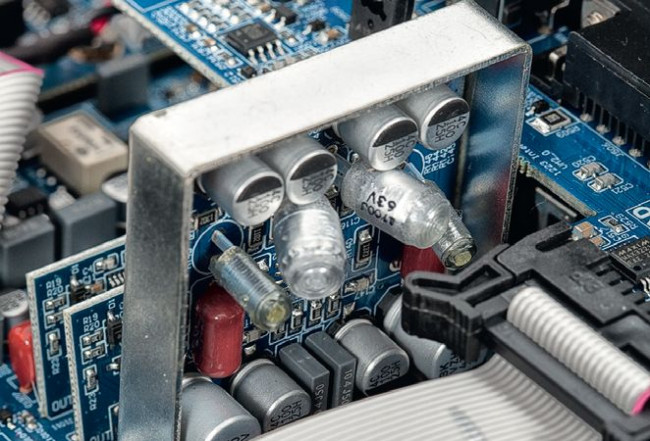

唱机前级放大占据了一个独立的电路板,由于靠近脉冲电路,因此进行了屏蔽处理。

ESS Technology 的 ESS ES9028 DAC是同类产品中的佼佼者。

Emotiva BasX TA2 也展现出了强劲的低频,我无法判断这两款功放中哪一款在这个频段上表现更好,但明显好于我用过的其他三款。

中频也不落下风,它饱含能量、富有表现力,但并不厚重;我认为它是中性的,只是略微降低了音调,这在一定程度上受到了低频活动的影响。然而,人声是自然的,经常是接近且开放的。频率越高,就越细腻……

高频部分表现得最不突出,虽然清晰且有选择性,但与中频“粘连”在一起。因此,如果我们在寻找一款能够平衡明亮的扬声器、缓和尖锐高频、增强低频且不破坏良好中频的功放,它可能会很受欢迎。尽管有这样的特性,另一方面,出色的动力感为声音的活力提供了有力支持。

唱机输入端口并没有太大的变化。黑胶唱片也可以享受到良好的动态和自由度。

尽管 NAD 提供了通过APP进行控制的选项,但这只有在安装了 BluOS 模块的情况下才可能启用。

未来的想法

看着 C 379、C 389(也许还有其他合并功放),我可以想象 NAD 可能会用一款型号取代它们。在基本版本中,它已经具备了相当不错的参数和不错的功能,而在“加模块”的版本中,它将启用额外的输入端口、流媒体功能,甚至可能会增加输出功率;对于 D 类模块来说,这根本不是问题。

现代功放中的控制处理器足够先进,能够轻松应对这样的任务。搭配Dirac Live 声学校正就说了这一点——对于全频段版本,需要额外付费开通。

技术规格

NAD C 379

标称功率(1% THD+N,1kHz)[W] 8Ω,2×128

标称功率(1% THD+N,1kHz)[W] 4Ω,2×149

灵敏度(对于最大功率)[V] 1×0.42

信噪比(A 加权滤波器,相对于 1W)[dB] 72

动态范围 [dB] 93

阻尼系数(相对于 4Ω)61

尺寸:高/宽/深。

测试数据对于在 AUDIO 测试的设备,测量值为实际值

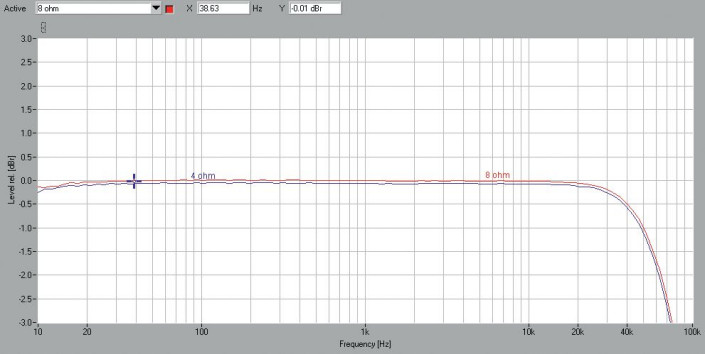

图 1. 传输频带。

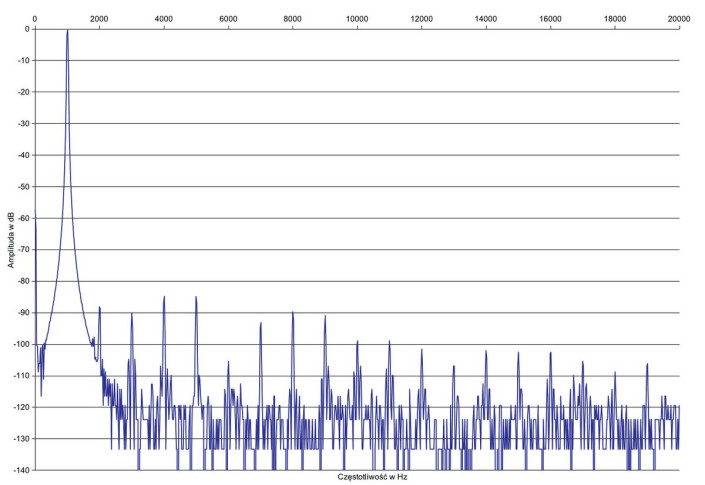

图 2. 谐波失真。

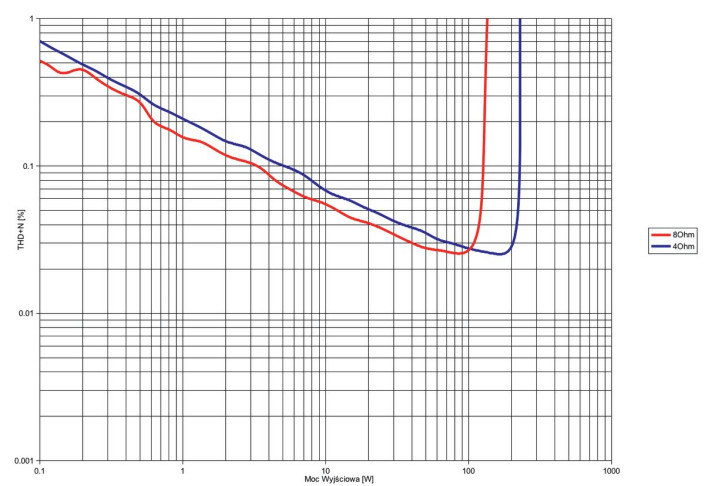

图 3. THD+N/功率。

尽管这是一款 D 类功放,NAD 并没有承诺惊人的输出功率,仅为每个声道 80W,适用于两种(4Ω和 8Ω)负载。

不要叹气,请查看我们的测试结果。我们先从单声道测试开始——在 8Ω负载下为 135W,在 4Ω负载下为 229W。在双声道模式下,分别为 2×128W 和 2×149W,在这里电源已经明显无法跟上两个输出端的潜力,但这也几乎是标称规格的两倍!

灵敏度设定在一个合理的水平 0.42V,尽管这个值比标准低了一半,但对于驱动现代信号源来说已经完全足够。此外,这当然只适用于模拟音源。适度的信噪比(72dB)源于脉冲技术和高频噪声(超声波),这并不会造成困扰。

从图 1 可以看出,两种负载的频率特性都很安全也很宽。由于使用了模拟模式(在所有测量中都使用了这种模式),在 72kHz 处出现了 -3dB 的衰减,对于脉冲电路来说,这是一个非常好的结果。谐波(图 2)清晰可见,但所有谐波都保持在 -85dB 以下。

THD+N 特性(图 3)看起来很标准。阻尼系数值适中(61),但足以不用担心脉冲响应的“劣化”。