音响发烧友可能会经历的14个阶段

无论你是刚入坑的新手,还是已经“烧”了多年的老玩家,都不妨一起来聊聊这个话题。

成为音响发烧友,大多数时候并不是提前计划好的,往往是在不知不觉间掉进坑里。可能某天你还在开心地用原装耳机听歌,突然就开始研究DAC芯片、翻查阻抗匹配的资料,还纠结着到底是什么在“拖垮”你的音质。

这是一个从“听个响”到“听出门道”的过程。如果你在某个阶段心有戚戚焉,别担心,你不是一个人。

阶段一:原装耳机挺好,听歌不就那样嘛?

你正在用手机自带的耳机,完全不知道“更好的音质”到底是个啥。

“MP3听得挺好啊,烧什么烧?音乐能听就行了吧?”

你也许听说过“更好”的耳机,但心里犯嘀咕:有那么玄乎?歌还是那几首,换耳机能听出花来?花几百上千只是为了听个音质?听着就像是强迫症或者在装文青。

不过,说实话,你心里还是有点好奇的。

阶段二:买了人生第一副“好耳机”

终于,你下定决心,入手了人生第一副“高端耳机”。也许是森海塞尔HD 560S,铁三角M50x,或者索尼的XM4。你接上线,按下播放键——

忽然之间,音乐不再只是声音,而是变得立体、通透、分明。

你第一次听懂了“声场”这个词,感受到原来音乐还能这么“打开”。

你心想:“我以前怎么没注意到这些细节?”

从这一刻起,你开始意识到——这可能是你想要的升级。至少目前是。

这段蜜月期,大概能至少持续一周。

阶段三:DAC、耳放,烧友圈的关键词你都开始查

你以为买个好耳机就完了,但这只是开始。

你在论坛或评论区看到有人说:

“耳机不错,但没搭个好放大器和DAC,它们的潜力根本没发挥出来。”

你开始搜索“我到底需不需要放大器?”这一查就停不下来了。从DAC是干嘛的,到Schiit堆栈和USB DAC的区别,你越看越多,越看越深。

你告诉自己现在先不升级,但这颗种子已经埋下。

阶段四:第一次失望

你终于买了人生第一个DAC或者耳放,插上耳机,准备体验“音质革命”。

但——其实也就那样。

音乐还是那个音乐,好听,但没有你期待中的“震撼、大升级”。

你开始怀疑,是不是音乐格式不够好?是不是自己耳朵不够“金”?还是……白花钱了?

你来回反复听同一首歌,尝试A/B对比,安慰自己:“嗯,还是有提升的。”

或者,至少希望有。

阶段五:开始研究频响、阻抗和测评图

你开始意识到,音质远比想象中复杂。

你开始研究各种参数——

- 阻抗与灵敏度:原来耳机也挑“功率”;

- 频响图:五颜六色的图表开始变得“能看懂”;

- 有损/无损:MP3被你打入冷宫,FLAC才是新宠;

- 设备搭配:有些组合天作之合,有些则翻车现场。

你慢慢明白,并不是每次升级都值得。但没关系,你已经在考虑下一步了。

阶段六:开始混迹论坛社区

像发烧论坛、发烧讨论群这样的地方,成了你每天打卡的“精神食粮”。

你注册账号、关注大佬,逐渐搞懂了烧友圈那套“黑话”。

“明亮”“温暖”“中性”“监听”“齿音”……刚开始这些词让你一头雾水,后来你也开始在评论里写:“这个调音偏V型,但中频稍凹。”

你尝试发帖提问,比如“2000块以下有什么推荐的DAC?”

然后,你被淹没在ESS党、AKM党、R2R派的争论里,收获了大量互相矛盾的信息。

你可能更迷茫了,但也更像一个真正的烧友了。

阶段七:升级循环正式开始

你以为这次升级是最后一次,但事实总是打脸。

换耳罩、换线、换系统设置,然后——换耳机、换放大器、换DAC、换线材……甚至换电源滤波器。

你一边对自己说“这应该是最后一次”,一边又兴奋地拆快递。

设备越买越多,系统越搭越贵,但你也越来越享受这种“折腾”的过程。

阶段八:无损格式强迫症

你突然变得无法忍受MP3。

你开始疯狂整理音乐库,把所有专辑洗成FLAC或WAV,甚至DSD。

你发现主流流媒体平台在音质上也有区别,于是从Spotify跳槽到Tidal或Qobuz。

不知不觉间,你已经开始担心:是不是我的设备还不够好,没能把这些高品质音频发挥出来?

于是……又开始考虑升级了。

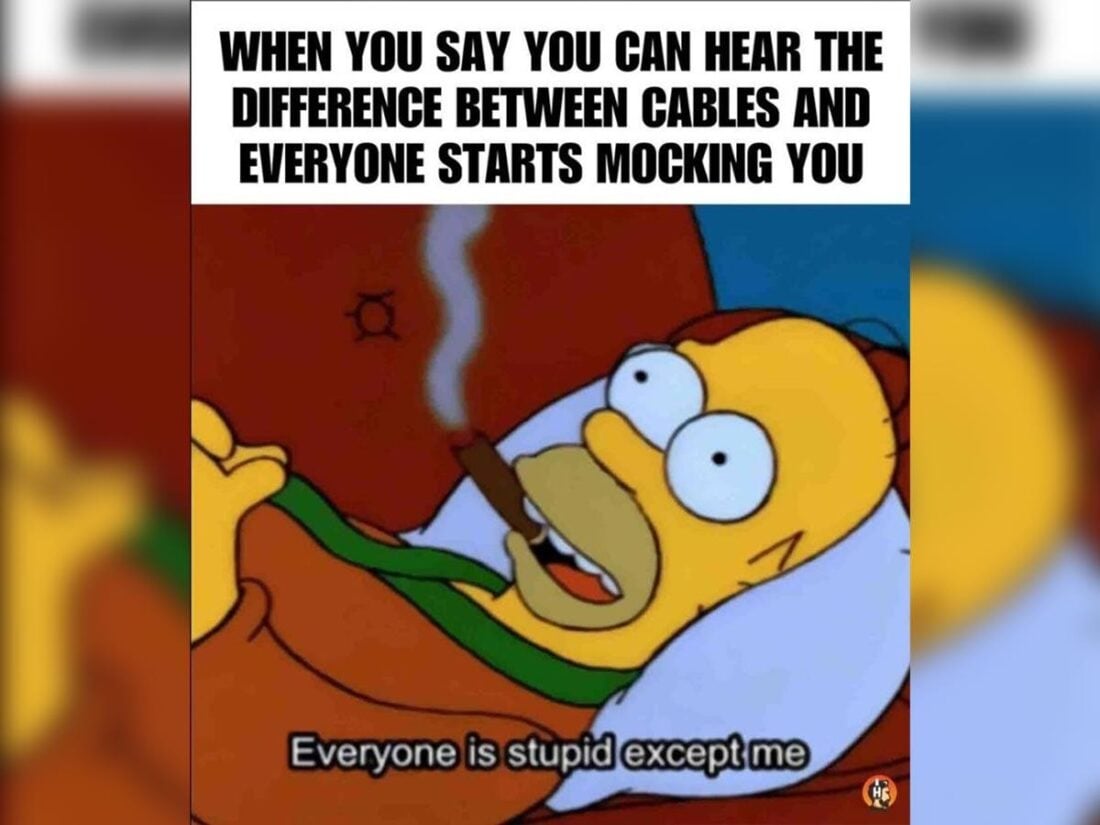

阶段九:关于线材有区别的“哲学辩论”

你本来以为线就是线,后来却被带入一个奇妙的世界:

有人说银线让高频更亮,铜线让声音更暖,还有人说这都是心理作用。

你开始尝试各种线材——有的看起来像首饰,有的贵得离谱。

你努力听出差别。有时候你确实觉得“好像不太一样”。

可最怕的是——你怀疑自己听出来了。

一旦产生了这种想法,就回不去了。

阶段十:黑胶的魔力开始显现

你开始怀疑:数字音频是不是太“冷静”了?

有人说黑胶更“温暖”、更“有灵魂”。你半信半疑。

然后有一天你路过唱片店,抱着“随便看看”的心态进去,出来的时候多了一张黑胶。

接下来就是唱盘、唱头放大器、黑胶刷、镇重、反静电布……

你告诉自己这是“仪式感”,但其实,你已经爱上了那种模拟的声音质感。

阶段十一:终于轮到房间声学

你设备都换了个遍,但总觉得哪不对劲。

有人说了一句:“不是你设备的问题,是你房间的问题。”

你一开始觉得离谱:我房间怎么影响音质?

但越看资料越觉得有道理——反射、驻波、角落的低频堆积……

于是你开始关注吸音棉、扩散板、喇叭摆位,甚至想重装房间。

你家人开始觉得你有点魔怔了。

他们可能是对的。

---

阶段十二:你成了那个“破坏别人听歌体验的人”

不知不觉间,你变成了那个总是忍不住点评的人。

别人放歌,你脱口而出:“这母带处理太压缩了。”

朋友用蓝牙音箱播放128kbps的MP3,你在旁边难受得不行。

你开始纠结于动态范围、混音瑕疵,甚至在烧友店试听万元音箱,只是为了感受“它们应该是什么样子”。

你知道你变了,但你也控制不住。

阶段十三:开始怀疑人生

你听歌的方式变了——不是在享受,而是在找问题。

“这首歌的高频齿音太多了。”

“这个录音背景噪声听得我难受。”

你花了大量时间做A/B对比、测试设置、追求完美。

有一瞬间你会问自己:“我还是真的喜欢音乐吗?”

有的人会调整心态,找到平衡;有的人则陷入“只听设备”的怪圈。

有那么一刹那,你甚至想过:“要不卖了吧,买个AirPods算了。”

当然,真这么做的人……不多。

阶段十四:真正的“开悟”

最终,绝大多数烧友都会明白一个道理:追求完美的声音,没有终点。

设备永远有更好的,争论永远不停。但更重要的,是你能从音乐中获得快乐。

有的人在理想系统下停了下来,不再折腾;也有人继续升级,但更清楚自己真正追求什么。

不管选择哪种方式,只要你能更好地享受音乐,那就值了。

这,就是做音响发烧友最美妙的地方。